OBSAURS, ST. VIGIL

Schönwies, Obsaurs, Tirol

Südlich von Schönwies in Obsaurs spätgotische Kirche in herrlicher Lage oberhalb des Inntales gelegen. Hinweise auf vorchristliches Quellheiligtum. Spätmittelalterlicher Glockenturm.

"Filialkirche zum hl. Vigilius, erbaut um 1500 von Werkleuten der Landecker Bauhütte. Im 17. Jahrhundert häufig zu den drei heiligen Jungfrauen Ainbet, Wilbet und Gwerbet benannt. Kleiner spätgotischer Bau, im zweijöchigen Schiff Rautennetzgewölbe über Wandpfeilern aus Tuff, im Chor Stichkappengewölbe. Polygonaler Chorbogen. Im Westen profiliertes Spitzbogenportal, die Vorhalle 1853 angebaut. Wandgemälde: Norden: Christophorus, um 1600 (restauriert), im Süden und Westen mehrere arg ruinöse Bilderzyklen. 1. Hälfte des 17. Jahrhundert. Aus der gleichen Zeit die ebenfalls stark zerstörten Wand- und Deckenmalereien im Inneren. Reizvoller Rokokoaltar mit Bild und reichem Figurenschmuck, um 1770. Die Kanzel mit Flachschnittbrüstung noch 16. Jahrhundert. Über dem Eingang Tafelbild der drei hl. Jungfrauen, Mitte 17. Jahrhundert." 2)

Kirche St. Vigil in Obsaurs

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Das Vigilkirchlein Obsaurs im Oberinntal wird auch oft nur zur hl. Anbeth (Ainbeth) genannt, doch heißt sie in einem Visitationsprotokoll vom Jahre 1711 auch die Kirche zur hl. Wilbeth. Indessen wird im 15. und 16. Jahrhundert St. Vigil urkundlich erwähnt. 1602: "S. Vigil zu Saurs in monte volgo bei S. Anbett, Vilbett und Querbetten." Von da an wird das Kirchlein nach den oder einer der heiligen drei Jungfrauen benannt, so 1637 St. Ainpedt, 1717 S. Vielbett. Das alte Gemälde ist nicht mehr vorhanden und durch ein neueres Gemälde mit den drei hl. Jungfrauen ersetzt, gemalt von den Brüdern Kürle. Das alte Bild stand nach Zingerle in der Totenhalle. Ainbeth hatte eine Rose, Gwerbett eine Kerze als Attribut. 1)

Der Glockenturm auf einem Hügel oberhalb der Kirche ist ein massiger, spätmittelalterlicher Turmstumpf, dessen Funktion unbekannt ist. Durch Holzaufbau als Glockenturm adaptiert. Abgefasstes Rundbogenportal aus dem 16. Jahrhundert., Schlitzfenster. Glocke von Barthlme Köttelrath, 1647. 4)

Gemälde der drei Jungfrauen: S.

Ambett, S. Gwerbett und S. Wilbett

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Das Bild könnte noch vor 1600 entstanden sein. Schon das Visitationsprotokoll vom 26. Juli 1602 nennt die Kirche des hl. Vigil zu Saurs "in Monte vulgo St. Anbett, Vilbett und Gwerbetten" - diese wurden von der Kirche aber nie offiziell als Heilige anerkannt. 3)

In der Kirche zu Obsaurs, im 17. Jahrhundert eine vielbesuchte Wallfahrt — im Visitationsprotokoll von 1646 wird sie "Capella Trium Virginum" genannt —, hängt im Innern über der Eingangstür ein kleines, hübsches Ölbild aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, das uns die drei Jungfrauen in barocker Kleidung mit einem Krönlein auf dem Haupte und einem aufgeschlagenen Buch in einer Hand in einer Landschaft mit einer Stadtansicht zeigt. Die mittlere Gestalt, Sankt Gwerbett, mit sonnenartigem Nimbus hält in der linken Hand ein Sonnenzepter, wie man es oft auf Stichen mit der Darstellung Jupiters als Sol Invictus sieht. Von rechts oben naht im Bilde eine schwere, dunkle Gewitterwolke. Die beiden anderen Jungfrauen, St. Ambett und St. Wilbett, halten neben dem Buch auch einen Rosenzweig. Im Visitationsprotokoll von 1711 ist dann nur mehr von der Kirche der hl. Wilbett die Rede. Der Kult dieser drei legendären hl. Jungfrauen ist mit der Zeit sinnentleert geworden und ist heute abgekommen. 2)

Winkelmuttergottes

© Berit

Mrugalska, 9. Oktober 2005

"Winkelmuttergottes": diese

bäuerliche, noch romanische Frauenfigur mit Szepter (frühes

13. Jahrhundert) soll Gwerbett darstellen - ursprünglich hat man

hier nur sie verehrt. 3)

In der tonnengewölbten Sakristei hängt noch ein ein weiteres,

jüngeres Bild der drei Jungfrauen, um 1860 gemalt von Hans Kärle

(1835 - 1913), mit den Namen in der Schreibweise wie in Meransen / Südtirol:

S. Aubet, S. Cubet und S. Guerre. 3)

Kirche St. Vigil in Obsaurs

Blick gegen Norden, im Vordergrund die Esche mit dem Brunnen

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Einzige dem hl. Vigilius geweihte Kirche in Nordtirol. Sie ist heute eine Filialkirche von Schönwies, unterstand aber ursprünglich der Pfarrkirche von Zams und wurde von dort aus gottesdienstlich versehen. Als in den achziger Jahren des 17. Jahrhunderts die unten im Tale wohnenden Kirchleute sich mit dem Gedanken trugen, im Tal eine neue Kirche zu bauen, weil der Weg nach Obsaurs im Winter häufig vereist und sehr gefährlich sei, setzten sich die Leute von Obsaurs dagegen heftig zur Wehr, weil sie befürchteten, daß durch die Erbauung einer neuen Kirche im Tal ihr Kirchlein am Berge sein Vermögen verlieren könnte. Bei einer Visitation von 1627 betrug dieses Vermögen 340 fl. Das Brixner Consistorium sah aber die von den Talleuten vorgebrachten Gründe ein und bewilligte im Jahre 1686 der Nachbarschaft von Untersaurs und Schönwies den Bau einer neuen Kirche. 1698 erhielt Schönwies auch einen eigenen Kuraten. 2)

Aussicht vom Friedhof, Obsaurs, Tirol

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

In den Protokollen der kanonischen Visitation von 1577 wird die Kirche

von Obsaurs ausdrücklich als dem hl. Vigilius geweiht bezeichnet.

Das Visitationsprotokoll vom 26. Juli 1602 weiß jedoch zu berichten,

daß der Pfarrer von Zams jeden dritten und vierten Sonntag des Monats

in der Filialkirche zum hl. Vigilius "in monte vulgo St. Anbett,

Vilbett und Gwerbetten" ein Amt und eine Predigt halte. Damit ist

in Obsaurs schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts der Kult dieser drei legendenhaften

Jungfrauen, die auch in Meransen im Pustertal und in einigen Orten Bayerns

(Schlehdorf, Leutstetten, Schildthurn) sowie in Worms und Straßburg

verehrt wurden, bezeugt. Mögen auch in den einzelnen Orten deren

Namen oder deren Schreibweise wechseln, in allen Fällen handelt es

sich um einen Mythos, um Gestalten, die mit Kulten der Vorzeit zusammenhängen

und die als Fruchtbarkeitsträger und Regenspender angesehen wurden.

Merkwürdig, daß auch der heilige Vigilius in St. Vigil am Joch

ober Lana in der Gegend als Wetterpatron verehrt wird. 2)

Kunsthistorische Aspekte:

Die Kirche St. Vigil in Obsaurs ist außen wie innen mit vielen Wandmalereien aus dem 16. und 17. Jahrhundert geschmückt; sie wurden 1962 freigelegt und in den Jahren 1994 - 1995 restauriert.

Das zweijochige Langhaus wird von einem Netzrippengewölbe, das Presbyterium anstelle des einstigen Netzgewölbes von einem 1643 (wahrscheinlich von dem Imster Maler Alexander Vischer) bemalten Gratgewölbe gedeckt. An der Südwand des Presbyteriums führt ein spitzbogiges Portal mit einer schweren Eisentür in die Sakristei.

"Christus in der Kelter"

sehr seltene Darstellung der Kreuzigung,

nebst Leidenswerkeug

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Bauer und Edelmann in der Tracht des

17. Jahrhunderts

Malerei im Kirchenschiff St. Vigil in Obsaurs

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Szenen aus dem Paradies (Genesis)

Zentral ist der Sündenfall dargestellt, die Schlange bietet Eva von

der verbotenen Frucht an;

die Darstellung der Schlange ist besonders reizvoll, da sie einen menschlichen Oberkörper hat und

den Apfel in der Hand haltend, Eva besser verführen kann.

Rechts die Vertreibung aus dem Paradies durch den Engel.

© Berit

Mrugalska, 9. Oktober 2005

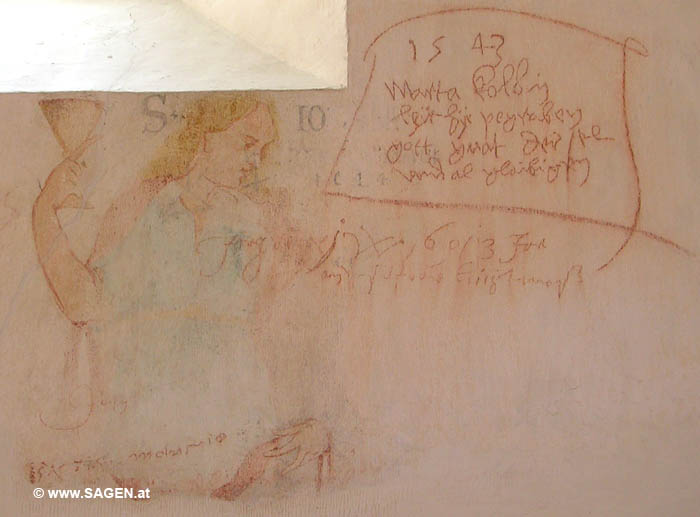

Malerei der Südwand, Kirche St.

Vigil in Obsaurs, Tirol

Heilige (?) mit Kelch, manirierte Handhaltung und Rötelinschrift

1543:

"Marta Pollin

leyt hye pegraben

gott gnat der [sel]

und al glaibigen

Zu gott mein hoffnung

A(?). F. 1569"

© Berit

Mrugalska, 9. Oktober 2005

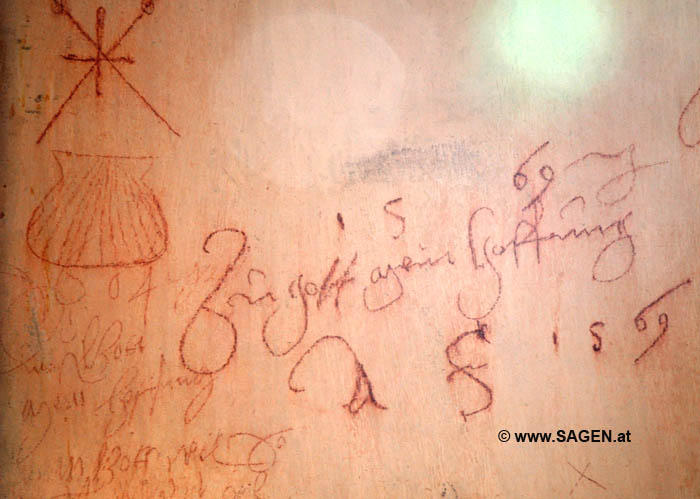

Zeugnis eines Pilgers am Jakobsweg aus

dem Jahr 1604, Rötelstift

Jakobsmuschel und Pilgerstäbe

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

Mythologische Aspekte:

Den Ort der Kirche in St. Vigil in Obsaurs

als Quellheiligtum zu betrachten,

muß mit erforderlicher Seriosität erfolgen:

Für ein vorchristliches Quellheiligtum sprechen zwar die Hinweise

des Gemäldes der drei Jungfrauen: S. Ambett, S. Gwerbett und S. Wilbett,

der Brunnen unter der Esche (vgl. Weltesche, "Brunnen der Urd")

und die Lage selbst.

Es fehlen im Gegensatz zu anderen Quellheiligtümern in der Region (z. B. Schneidjoch etc.) archäologische Hinweise 6). Beim Brunnen scheint es sich um eine verrohrte Anlage zu handeln?

Quelle unter der alten Esche bei der

Kirche St. Vigil in Obsaurs

© Wolfgang

Morscher, 9. Oktober 2005

"Südlich von Schönwies

im Weiler Obsaurs (Bezirk Landeck / Tirol) steht das alte Heiligtum, wo die

drei Heiligen Frauen Ambett, Gwerbett und Wilbett verehrt werden, ähnlich

wie in Meransen / Südtirol. In unmittelbarer Nähe der Kirche

wird auf dem markanten Platz, "Burschl" genannt, ein alter Kultplatz

vermutet.

Dort soll ein Schatz begraben liegen, in einer eisenbeschlagenen Truhe

verwahrt. Den Schlüssel dazu hat ein schwarzer Hund im Maul.

In den Gebieten des heutigen Kantons Graubünden, im heutigen Tirol, Vorarlberg, im Veltlin, dem Tal Camonica, dem Großteil Südtirols, Teilen von Oberbayern dürfte Rehtia (auch Rätia geschrieben) von den Rätern verehrt worden sein.

Die Räter waren kein Volksstamm, sondern die Anhänger eines Kultes, die Diener und Verehrer einer weiblichen Gottheit.

Rehtia tritt uns - zuerst noch zaghaft - in der Hallstatt-Zeit entgegen. In der nachfolgenden La-Téne-Zeit ist sie DIE Muttergottheit im venetisch-alpinen Raum. Vor allem in der Römerzeit (Isis Noreia) wird sie in Verbindung mit dem Wasser- und Quellenkult immer wieder genannt und verehrt. Vielleicht ist sie auch eine Patronin der Bergschätze (Salzbergwerke). Sicher hat sie Kraft zu Quellen und damit zum Wasser.

Drei Parzen oder die "drei Heiligen Madln" Katharina, Barbara und Margaretha und Aubet, Cubet und Quere auch Ainbet, Gwerbet und Wilbet. In Worms am Rhein - dem zweiten Zentrum der Drei-Frauen-Verehrung - hießen sie vom 13. bis zum 15. Jahrhundert Embede, Warbede und Willebede.

- Ambet soll die junge Frau und Göttermutter sein

- Borbet soll die vorgeschichtliche Sonnenfrau sein

- Wilbet wird mit dem Mond identifiziert und wäre somit die kultisch-mythologische Mondfrau.

In Meransen haben laut Visitationsprotokoll im Jahre 1650 Geistliche die kultischen Gestalten in die drei göttlichen Tugenden Spes, Fides und Caritas umgewandelt.

Die Beten sind eng verbunden mit Steinen und Höhlen, mit Bergen und Quellen. Im Raum Imst finden sich die drei - neben der Dreiheit in Obsaurs - auch getrennt: in Dormitz mit dem Heiligtum der Ambet, in Barwies mit dem der Borbet und in Wildermieming mit dem der Wilbet.

In der Volkssage leben die drei Frauen vermutlich unter der Bezeichnung

"Salige Frauen" oder "Salige Fräulein" weiter,

deutlich wird das in der Sage "Die

drei wilden Fräulein am Ferner"." 5)

Quellen:

1) Gustav Gugitz, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch,

Wien 1956, Bd 3, S. 127 - 128.

2) Josef Ringler, Von St. Vigilius und den hl. drei Jungfrauen zu Obsaurs

im Oberinntal, in: Tiroler Heimatblätter, 43. Jahrgang, Heft 10 -

12, 1968, S. 105 - 112.

3) Pfarrer Josef Pernikar, Schönwies - Tirol, Kirche St. Vigil in

Obsaurs (Kirchenführer), Salzburg 1999.

4) DEHIO-Tirol. DEHIO-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs.

Topographisches Denkmälerinventar. HG vom Institut für österreichische

Kunstforschung des Bundesdenkmalamtes. Tirol. Wien 1980. S. 697.

5) Hans Haid, Mythos und Kult in den Alpen, Rosenheim 1992, S. 150 f.

6) nach der freundlichen Auskunft von J. Pöll an Dieter Feil 17.

Oktober 2005 vom Denkmalamt haben Sydow/Hauser in Obsaurs gegraben, aber

nichts wesentlich Älteres gefunden: W. Sydow, Fundberichte aus Österreich

33, 1994, 648

(kleiner Apsisrest eines Vorgängerbaues, wohl 13. Jh. wie Bergfried;

restl Fundamente des ält. Baues bei Erweiterungsarbeiten f. got.

Kirche abgetragen)

Ergänzungen sind gerne willkommen!